関西に住む方以外にはあまり馴染みのない「阪急電車」や「阪急百貨店」。しかし、これに「東京電力」や「東宝映画」、「宝塚歌劇団」が加わると、関東圏の方にも親しまれている企業となり、これらの関連性が判らないという人も多いことでしょう。

実はこれらはすべてひとりの人物が手掛けた企業なのです。

その人物の名は「小林一三」。明治6年(1873年)、山梨県韮崎市生まれ。慶應義塾で福沢諭吉に学び、銀行員として社会人人生をスタートします。

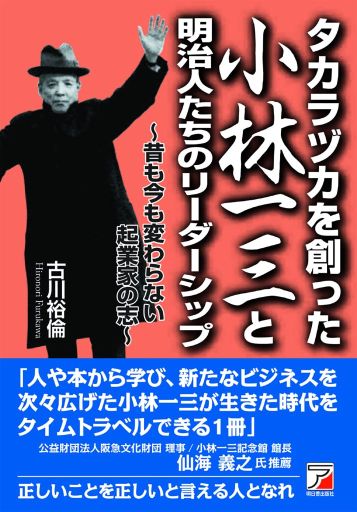

小林一三の生涯を描いたのが『タカラヅカを創った小林一三と明治人達のリーダーシップ~昔も今も変わらない起業家の志~』(著者:古川裕倫)です。

「起業家」と聞くと、お札になったあの人を想起します。一万円札の肖像になった「渋沢栄一」ですね。

渋沢栄一は幕末生まれ。若い頃は幕閣の暗殺を狙っていた危険人物でしたが、徳川慶喜の幕臣に抜擢されるとずば抜けた財務能力で徳川家を助け、明治政府でも重用されるなど、異次元の才人でした。

それに比べると小林一三のキャリアは銀行員というサラリーマンから始まっているため、現代のわたし達には親しみやすい面があるかも知れません。

ただし、その閃き、多才さ、行動力は常人ではありません。また、言葉のセンスにも優れており、今もその鋭さは生き続けています。

「金がないから何もできないという人間は

金があっても何もできない人間である」

この本では小林一三が出会った重要人物、影響を与えた人物との関わりとどのような影響を受けたのかまでを丁寧に描いています。

また、企業を立ち上げる際、小林一三はどういう考えをしていたのか。どの程度まで将来図を描いていたのかがわかるストーリー仕立てです。

福沢諭吉の紹介や慶應義塾の成り立ちなども詳細に描かれており、著者の博覧強記ぶりが発揮されています。小林一三の評伝としては周辺情報が多いような気もしますが、当時の社会について知ったり、大学や企業の成り立ちも知識として入るので、中学生や高校生が世の中の仕組みを学ぶには最適な一冊です。

当時の出来事を時系列に書き連ねるのではなく、その当時の人々の生きた姿を描き出すことに成功したすぐれた人物評伝といえるでしょう。

いくつもの企業を立ち上げる人を起業家、いま流行りの言い方では 「アントレプレナー」と呼びます。現在の日本ではこうした起業家があまりにも少なく、だから国力が落ちているとの分析があります。

ではどうすれば起業家は育つのか。それについての方法論があまり語られていないのは、残念ながら日本の特長で、経済力でも技術力でもアメリカや中国から遅れを取っているが、だれもが手をこまねいているのが実情です。

そんな状況を打破しようと、東京大学では新たな取り組みを始めています。

岐路に立つ東京大学 ~日本発イノベーションへの挑戦~

AI研究で知られる松尾豊教授は、学生たちに起業を促し、イノベーションを生む人材を育成。経済学者の小島武仁教授は、マッチング理論を使って人材がより生かされる社会を目指す。

(NHK 初回放送日:2025年1月18日)

https://www.nhk.jp/p/special/ts/2NY2QQLPM3/episode/te/XLV1NMYYWP/

この本を横に番組を視聴すると、小林一三がやった人材育成の意味を知り、現代につながるアイデアや智恵を再発見する助けとなるでしょう。(水田享介)