実家の用事で九州に行ったついでに、別府港から四国行きのフェリーに乗った。

そこから松山に向かう計画を立てたが、会う予定の友人が勤務地の伊予長浜で飲もうと言いだした。そこでフェリーの到着港の八幡浜市内に宿をとった。伊予長浜は八幡浜と松山市の中間にあった。

通過地に過ぎない八幡浜には予備知識はなく、「やはたはま」ではなく「やわたはま」と呼ぶ事もおでん屋の女将に言われるまで知らなかった。

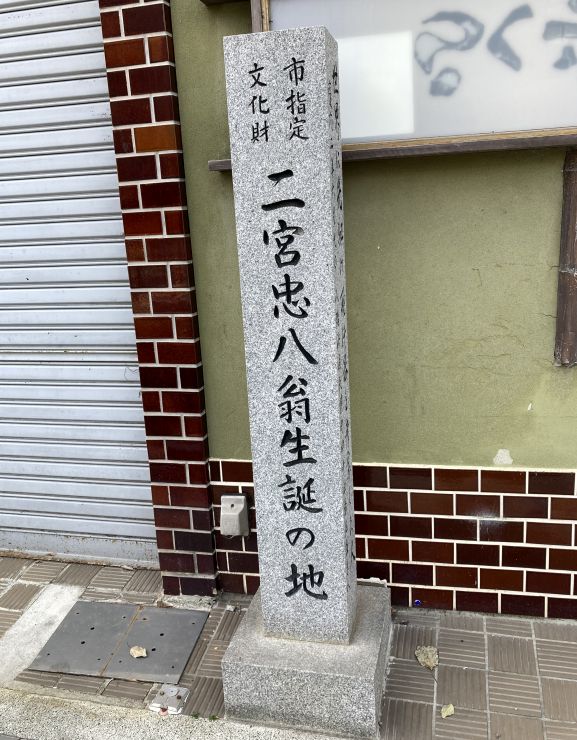

翌朝、八幡浜駅に向かって歩いていると、唐突にそれは目の前に現れた。

「二宮忠八翁生誕の地」

細身の石碑にしっかりと刻まれていた。

なんたることか。失念していた。いや八幡浜の場所を誤認していた。

二宮忠八の生涯を追った『虹の翼』(吉村昭)という作品は読んでいたが、八幡浜の場所までは確認していなかった。今治か新居浜辺りの瀬戸内の田舎町だと思い込んでいた。

忠八は世界で初めて、ゴム動力駆動の「飛行器」(※)を飛ばしている。1891年(明治24年)。ライト兄弟の初飛行より12年も前のこと。大変な独創性だ。 しかし、時代が早過ぎた。動力源となるガソリンエンジンはまだ登場していなかったのだ。

後年に再現模型が作られたが、そこには航空機のあるべき理想の基本形が早くもうかがえる。

二宮忠八について | 八幡浜市

https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2014082600070/

二宮はそれでも諦めなかった。『虹の翼』によると、彼は飛行機研究から一時的に手を引き、薬品事業で大成功を収め、富も社会的地位も得る。

彼は密かな野望を胸に秘めていた。「金は得た。この資金で高性能エンジンを入手し、もう一度、【飛行器】を飛ばしてやろう。」

しかし、航空史に彼の名が刻まれることはなかった。1903年(明治36年)、ライト兄弟が世界初の有人動力飛行を成功させた。すぐに兵器としての利用価値に気づいた各国軍部は、国家予算を注ぎ込み、航空機は急速な発展を遂げていく。

航空機はもはや個人のアイデアで産み出されるものではなく、機械工学、物理学、力学、金属冶金など最先端テクノロジーを駆使した航空産業へと変貌をとげ、国家間の総力戦の場となっていった。その姿は今も変わらない。(水田享介)

※「飛行器」表記について=忠八は「飛行器」と命名していたため、この表記としています。また、明治中期には実際に「飛行器」の用語が使われていました。

【参考資料】

「飛行機」初訳者は鴎外? ライト兄弟飛行の2年前

飛行機開発の動きが日本に紹介された明治中期には、「飛行器」などと訳されていた。

(アサヒ・コム 2012年3月4日)

http://www.asahi.com/special/wrightbrothers/TKY200311190212.html